「遠くの田舎より、近くの里山。子育て世代の新しい関係人口」

みなさん、こんにちは。

地方と都会に二分の一住むという選択

ココトココ事務局です。

「関係人口」という言葉が地方創生のキーワードとして使われるようになって久しくなりました。しかしその内容はまだ漠然としており、「都市から遠くの地方へ通う若者」や「地域イベントに参加する都市住民」など、一部の典型的なイメージに留まっていることも多いのではないでしょうか。

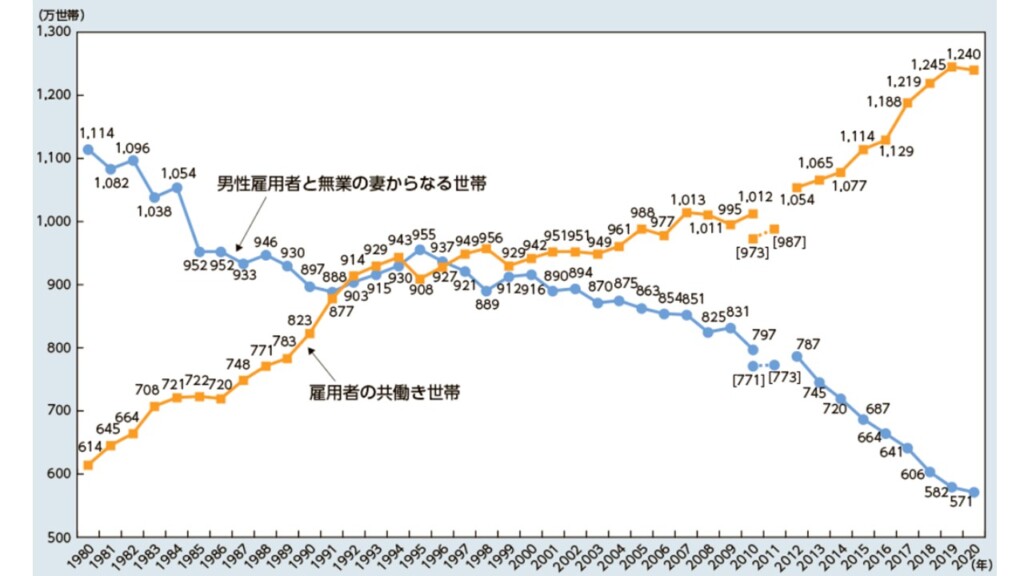

そのような中で、私が注目しているのが、都道府県内での二地域居住や関係人口といった、より“近距離での関係づくり”です。たとえば、神戸や大阪など都市部に住む人たちが、兵庫県の中山間地域へ「月に1回」「季節ごと」に通うような関わり方です。これは移住でも観光でもありませんが、生活に無理のない範囲で継続的につながれる、持続可能な関係人口の形だと感じています。 特にこのスタイルが力を発揮するのが、子育て世代との関係づくりです。若者やアクティブシニアに比べて、子育て世代は時間・体力・金銭的な制約が多く、自由に遠方へ移動することが難しいという現実があります。そのうえ、近年では共働き家庭が増加しており、週末すら家族全員で出かけるのが難しいという声も珍しくありません。

出典:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/20/backdata/1-1-3.html

そんな中で、都市から車で1時間半以内の場所に、気軽に“もう一つの居場所”や“学び場”があることは、大きな安心につながります。 たとえば、週末に家族で里山に出かけ、田んぼで泥だらけになったり、薪で火を起こしたり、地元のおじいちゃんおばあちゃんと野菜を収穫したりする体験。それは単なるレジャーではなく、子どもにとってかけがえのない教育の場になるのです。

※西脇市芳田地区にある竹藪を整備した「カブトムシの里」

都市部ではなかなか味わえない自然体験、他世代との関わり、地域との信頼関係。そのすべてが、教室の外でしか得られない“生きた学び”として、子どもたちの探究心や人間力を育ててくれます。 このような関係を、「距離」「世代」「頻度」「目的(教育・交流・癒し)」といった視点で丁寧に分解してみると、関係人口の新しい可能性が見えてきます。遠くの田舎に“理想の暮らし”を探すのではなく、近くの里山に“週末のふるさと”をつくること。地域によっては、同じ市町村内での市街地(まちなか)と市外地(まちそと)の関係人口もありです。そのほうが、現実的で続けやすく、都市と地方のあたたかな関係につながっていくのではないでしょうか。

ご相談、質問などございましたら

「ココトココ」事務局までご相談ください。

「二拠点」経験者が、お話を伺います。

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。